An Instituten der TU Bergakademie Freiberg und in Zwota forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an alternativen Materialien für den Erhalt einer ganzen Branche. Eine Reportage von Gabriele Fleischer aus dem Musikwinkel rund um Markneukirchen im sächsischen Vogtland.

Kerstin Voigt zeigt in ihrem Schauraum im Gewerbegebiet von Markneukirchen unterschiedliche Blechblasinstrumente. Wer annimmt, Trompete ist gleich Trompete, der wird eines Besseren belehrt. B-Trompete, Es-Trompete, C/B Bass-Trompete, dazu Flügelhörner und Posaunen, die Auswahl ist vielfältig. 100 bis 150 Instrumente entstehen in der Markneukirchener Meisterwerkstatt jährlich. „In der Regel ist jedes Instrument individuell, angefertigt nach Kundenwunsch. Wir produzieren über 2.500 Bestandteile für den Metallblasinstrumentenbau und stellen auf Anfrage Sonderanfertigungen für unsere Kunden her“, sagt Geschäftsführerin Voigt.

Eines allerdings vereint alle Blechblasinstrumente: Bei vielen dieser glänzenden Kunstwerke besteht die Gefahr, dass Zinkfraß ihnen zusetzt. Instrumentenbaumeisterin Voigt zeigt rote Punkte, zum Teil größere Flecken an Instrumenten, die zur Reparatur in der Werkstatt liegen. Betroffen sind vor allem Teile wie das Mundrohr oder der Stimmbogen. Dieser Makel schadet nicht nur dem Aussehen des Instruments, sondern auch dem Ansehen des Musikinstrumentenbaus. Durch die zusätzlichen Arbeiten würde ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstehen, sagt Voigt. Oft nämlich sind die Probleme schon nach ein, zwei Jahren sichtbar. Eine solche Reparatur, schätzt Voigt, koste zwischen 400 und 600 Euro.

Der Zinkfraß, also die Korrosion von zinkhaltigen Teilen, tritt seit einigen Jahren vor allem bei niedrig kupferlegierten Messingen in einem Verhältnis von 63 Prozent Kupfer und 37 Prozent Zink auf. Für Professor Ulrich Prahl, Leiter des Instituts für Metallformung (IMF) an der TU Bergakademie Freiberg, der mit seinem Team daran forscht, ist klar:

„Die zunehmende Reinheit der Legierungen, also die Verringerung der Spurenelemente wie Blei oder Arsen, führt bei entsprechenden Umweltbedingungen zur Entzinkung der Legierung. Das heißt, der Zinkanteil wird punktuell aus der Messinglegierung gelöst. Kupfer bleibt zurück. Dadurch entstehen rote Punkte und mit der Zeit Löcher.“ Diese Teile müssen erneuert werden. „Um diesem Zinkfraß vorzubeugen, werden inzwischen oft betroffene Teile aus Neusilber oder hoch kupferlegierten Messingen, auch Goldmessing genannt, hergestellt“, so Prahl.

Denn ohne herkömmliche Legierungen kommt der Musikinstrumentenbau nicht aus. Allerdings kann die Zusammensetzung etwas am Zinkfraß ändern. Je höher der Kupferanteil, umso geringer die Korrosionsgefahr. Das ist eben beispielsweise bei Goldmessing der Fall. Ein Material, mit dem Kerstin Voigt bereits arbeitet. Der Klang werde durch mehr Kupfer im Instrument dunkler und wärmer und die Farbe des Instruments rötlicher, sagt sie. „Eigenschaften, die allerdings nicht jeder Musiker so möchte.“ Sie ist also ständig im Dialog mit ihren Kunden und weiß dennoch, dass Altbewährtes manchmal sehr ausdauernd ist. So setzt die Fachfrau große Hoffnung auf das Forschungsprojekt mit der TU Bergakademie, wohlwissend, dass auch hier viele Gespräche mit Musikern folgen werden.

Im Projekt geht es neben der Suche nach den Ursachen für die Korrosion um neue Technologien und Legierungen. Für Wissenschaftler Ulrich Prahl können vor allem Mikrorisse einen Herd für Korrosion bilden, die bei Umformverfahren im Instrumentenbau entstehen. Manche automatisierten Prozesse würden Werkstoffe an Grenzen bringen. Deshalb sei es auch Ziel der Forschung, die Umformbedingungen zu optimieren.

Und tatsächlich, das ist bei den 45 Mitarbeitern in Kerstin Voigts Werkstatt, die noch den Namen ihres Vaters Jürgen trägt, gut zu erkennen, nehmen Umformprozesse einen großen Bereich ein. An Blechen und Drähten wird gehämmert, gelötet, geschliffen – und umgeformt. Aus vielen hundert Einzelschritten werden die Instrumententeile hergestellt und zusammengebaut. Vieles ist und bleibt Handarbeit. Kerstin Voigt spricht von 90 Prozent. Aber natürlich helfen ihr und ihren Mitarbeitern längst Maschinen wie Polier-, Drück- und Drehmaschine oder auch die Innenhochdruckumformung, also das Umformen metallischer Rohre im geschlossenen Formwerkzeug mit Innendruck.

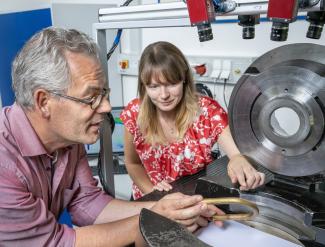

Aber da nach dem Urteil des Teams auch die Legierungszusammensetzung eine wesentliche Rolle beim Zinkfraß spielt, hat sich Susanne Berndorf, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Metallformung, in die Literatur vertieft und alte Instrumente untersucht. Behutsam und sicher verpackt holte sie sich dafür zwei sogenannte Klappentrompeten und ein Basshorn, die im 19. Jahrhundert hergestellt wurden, aus dem Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen. Damit unternimmt sie einen spannenden Exkurs in die Geschichte, ehe die wertvollen Stücke zurück an ihren angestammten Platz gebracht werden.

Berndorf interessiert für ihre Arbeit die chemische Zusammensetzung der Instrumente. Sie will so herauszufinden, welche Verunreinigungen in Legierungen von historischen Instrumenten vorkommen. Noch sind die Untersuchungen, für die Teile der Instrumente im Rasterelektronenmikroskop begutachtet wurden und werden, nicht abgeschlossen. Schritt für Schritt nähert sich Susanne Berndorf dabei aber Antworten auf Fragen wie:

Was haben die Altvorderen anders gemacht? Warum waren die Legierungen resistenter? Denn klar ist: Zinkfraß trat zwar nach einer längeren Nutzungszeit schon immer auf, vermehrt und viel schneller aber erst seit 20 bis 25 Jahren.

Eine erste Etappe haben die Freiberger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen geschafft. Ohne akustische Eigenschaften und Optik zu verschlechtern, ist eine Legierung mit geringen Mengen an Phosphor, Nickel und Zinn entstanden, die weniger Korrosionsneigung hat. Damit soll, so ist es Ziel des Projektes, bei Kerstin Voigt der Prototyp einer Trompete hergestellt und von Musikern getestet werden. Das aber kann noch etwas dauern. Zwar sind die Teile dafür verfügbar, aber wenn die Instrumentenbauer das neue Material tatsächlich anwenden wollen, könnte es schwieriger werden.

Denn eines bewegt Kerstin Voigt dabei schon: Welcher Hersteller von Halbzeugen, also vorgefertigtem Rohmaterial, liefere schon Bleche in so kleinen Mengen, wie ihn die Instrumentenbauer benötigen, und das auch noch zu erschwinglichen Preisen? Doch ohne Praxistests sei das Risiko noch größer, entsprechende Mengen mit den neu entwickelten Legierungen zu bestellen. Hier braucht es also Unterstützung aller Beteiligten, um diese Trompete wie geplant 2024 entstehen und erklingen zu lassen. Bei allen veränderten Technologien und Legierungen, eines ist für Kerstin Voigt auch sicher: Eine weitere Ursache für den Zinkfraß dürften die Essgewohnheiten der Spielerinnen und Spieler sein. Hier hätte sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. So enthalte die Nahrung immer größere Mengen an Zucker. Möglicherweise führe veränderter Speichelfluss zu mehr Korrosion. Deshalb, so Voigt, sei die Übergabe jedes Instruments mit Pflegehinweisen verbunden. Auch für den Hobby-Trompeter Florian Stark ist der Umgang entscheidend.

„Meine Instrumente werden alle zwölf bis 18 Monate gewartet. Dadurch und durch regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer deutlich erhöht und die Korrosionsneigung reduziert werden“, sagt Stark, der im Stadtorchester Markneukirchen Trompete und Flügelhorn spielt.

Seine Tipps: Nach dem Spielen Kondenswasser über die Wasserklappe oder das Mundrohr aus dem Instrument entfernen, Mundstück und Mundrohr regelmäßig mit einer Flaschenbürste reinigen, Mundstück nach dem Spielen abnehmen und einzeln lagern, einmal im Monat das Instrument mit einem weichen Tuch polieren, ölen und fetten von Ventilen und Stimmzügen.

Ganz vermeiden ließe es sich aber nicht, dass Bauteile wie Stimmzug oder Mundrohr auch mal ausgetauscht werden müssen. Obwohl die bisherigen Verfahren lange erprobt seien und bei richtiger Pflege funktionieren würden, ist für Stark die Weiterentwicklung von Alternativlegierungen und deren Zusammensetzung interessant, zumal, wenn dadurch Korrosion vermindert oder vermieden wird. Allerdings gibt der Musiker zu bedenken: „Kompromisse beim Klang dürfen dadurch nicht gemacht werden. Auch die Robustheit der Instrumente gegen Stöße und leichte Schläge, wie sie beim Transport entstehen können, muss weiterhin hoch sein.“ Einen Schritt hat Florian Stark allerdings schon gemacht, und damit ist er vielen seiner Kolleginnen und Kollegen voraus: Er hat inzwischen eine Trompete aus Goldmessing.

Das gute Stück sei deutlich korrosionsbeständiger als Messing, so seine Erfahrung. Dass andere Orchestermitglieder damit noch zögern, hängt aber eben auch mit Klanggewohnheiten zusammen, die sich durch Legierungszusammensetzungen ändern, wie Instrumentenbaumeisterin Voigt weiß. Denn auch wenn die Herstellungskosten für ein Instrument aus Goldmessing zehn bis 15 Prozent über denen aus Messing liegen, hänge dessen Nutzung nicht vom Preis ab, sondern tatsächlich von der Klangfarbe, sagt Voigt. Welcher Klang soll in welcher Formation erzeugt werden? Wie mischt sich die Klangfarbe meines Instrumentes mit der des Orchesters, in dem ich spiele? Welche Musikepoche soll bedient werden? Welche Klangfarbe wünscht das Orchester? Alles das seien Fragen, die man sich vor dem Instrumentenbau stellen muss.

Florian Stark nennt aber noch ein anderes Problem, das ihn und die Fachleute des Musikinstrumentenbaus umtreibt: Die sogenannte REACH-Verordnung. Diese EU-Chemikalienverordnung regelt die Herstellung und Nutzung von gesundheitsgefährdenden Stoffen, wozu die Metalle Blei, Nickel und Chrom gehören. Die Stoffe Blei und Nickel, so erklärt Wissenschaftlerin Susanne Berndorf, seien im Musikinstrumentenbau aber Legierungselemente in Messing sowie Neusilber und entscheidend unter anderem für Verarbeitbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, Aussehen und Akustik.

Alternativen gibt es nicht. Noch nicht, denn auch hier forschen Teams des Instituts für Metallformung aus Freiberg zusammen mit dem Institut für Musikinstrumentenbau (IfM) im vogtländischen Zwota. Seit mehr als 70 Jahren gibt es diese Einrichtung, die 1951 als Forschungs- und Entwicklungsstelle für Musikinstrumente des Deutschen Amtes für Material und Warenprüfung gegründet wurde. Seit 2004 ist das Institut als An-Institut der Technischen Universität Dresden anerkannt.

Durchgeführt werden die Projekte Zinkfraß und Alternativlegierungen im Rahmen des regionalen WIR!-Bündnis „I-Ma-Tech“, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Zu den Projektpartnern zählen mehr als 30 Musikinstrumentenbau-Werkstätten, Fachleute aus Wirtschaft, IT, Tourismus, Wissenschaft, Politik und Kommunen der Region Musikinstrumentenbau im Vogtland wie das Institut für Musikinstrumentenbau und die Werkstatt von Kerstin Voigt . I-Ma-Tech steht für: Innovative Konzepte für langfristige Sicherung der Material-, Technologie- und Fachkräftebasis für den Musikinstrumentenbau im westsächsischen Vogtland.

Ziel ist es, Alternativen für diese Metalle im Labormaßstab bauteilspezifisch herzustellen. Dabei geht es um die Entwicklung von neuen bleifreien Messinglegierungen und Ersatz für Nickel im Neusilber. „Im Projekt Alternativlegierungen folgen nach Literatur- und Marktrecherchen Simulationen der Phasen- und Ausscheidungsbildung“, sagt Berndorf. Am IfM werden mit computergestützten Simulationsmethoden zudem Schwingungseigenschaften der zu entwickelnden Metalllegierungen untersucht.

„Wir sehen uns in verschiedenen Materialzusammensetzungen Eigenfrequenzen und Dämpfungseigenschaften an, welche den Klang des Instruments beeinflussen“, sagt Holger Schiema, Geschäftsführer des IfM.

Diese Simulationen, wie sie Mitarbeiter Stefan Semrau am Bildschirm zeigt, stehen ganz am Anfang des Forschungsprojektes. Sie dienen dazu, Legierungen im Vorfeld bewerten zu können. Diese dürfen weder die Akustik verschlechtern noch das Aussehen des Instruments. Da sind sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Musikern wie Florian Stark und Instrumentenbauerinnen wie Kerstin Voigt einig.

Mit den Daten aus Zwota werden bis Ende 2024, so ist es geplant, in Freiberg Halbzeuge hergestellt, die als Bauteile im Musikinstrumentenbau getestet werden müssen. Bis also die Forschungen so weit sind, dass sie auch in der Werkstatt von Kerstin Voigt anwendungsbereit sind, wird einige Zeit vergehen.

Noch also müssen gesundheitsgefährdende Stoffe wie Blei, wie sie in der EU-Verordnung benannt werden, so lange in geringen Mengen im Instrumentenbau für Legierungen und Umformprozesse verwendet werden, bis Alternativen zur Verfügung stehen. Streng wird deshalb in Unternehmen wie dem von Kerstin Voigt auf einen regelmäßigen Austausch mit der Berufsgenossenschaft geachtet, um Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten. Bei der Verwendung der Stoffe im Instrumentenbau gelten bisher Sondergenehmigungen, hat der Deutsche Musikrat bei der Europäische Union erfolgreich interveniert. Doch bald schon könnten die Regelungen drastischer werden.

Florian Stark appelliert deshalb: „Wenn es bis zum Ersatz von Legierungen keine Ausnahmeregeln für die Branche gibt, dann wird es den traditionellen Instrumentenbau, wie er seit 400 Jahren in Europa betrieben wird, nicht mehr geben. Die Instrumente werden dann außerhalb Europas hergestellt, wo keine solchen Auflagen gelten.“

Der Wettlauf hat also längst begonnen. Der Musikinstrumentenbau wartet deshalb dringend auf praxisrelevante Ergebnisse aus der Wissenschaft. Denn ohne verbesserte Materialien und neue Technologien wird sich der Instrumentenbau nicht weiterentwickeln und möglicherweise irgendwann zum Erliegen kommen. Das aber darf nicht passieren, da sind sich alle Beteiligten einig. Der einmalige Klang der vogtländischen Instrumente muss auch für nachkommende Generationen erhalten bleiben.

Über das Forschungsprojekt

Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen einer WIR!-Bündnisinitiative des Musikinstrumentenbaus (www.imatech-musik.de) gefördert.